一人遊びの果てに

山中雪乃、添田奈那、米澤柊、yak yakによる展示「play A」。一人遊びのように展開される探索的な制作のなかで、作家たちは自他の、あるいは虚実の入り混じった存在に出会う。表現を通じて浮かび上がるさまざまな存在者の兆しを感じながら、それぞれの作品や背景にある文脈、展示全体のコンセプトについて話を聞いた。

Text:Seshimo Shota

All Photo: Naoki Takehisa

ー まず、それぞれの自己紹介から始めたいと思います。自身の制作のスタイルや、今回展示する作品について簡単に語っていただけますか。

山中雪乃(以下、山中):山中雪乃です。モチーフや写真、支持体といったレイヤーと自分の視点を交錯させながら、油絵を描いています。いろいろな操作や偶然を経て現れる「存在」に興味があります。よろしくお願いします。

米澤柊(以下、米澤):米澤柊です。インスタレーションの作品を中心に制作しています。もともとは広くメディアアートを学びつつアニメーションを作っていました。映像を作るなかで「生きている感じ」や「生き物がいる空気感」のようなものに関心が出てきて、作品のテーマにしています。今はアニメーターとしても活動しています。よろしくお願いします。

添田奈那(以下、添田):添田奈那です。アジアで売られている「チープ」なおもちゃや看板、ガラクタをモチーフに作品を制作しています。いつもは平面作品を作ることが多いのですが、今回は陶芸の立体作品にチャレンジしています。よろしくお願いします。

yak yak(以下、yak):yak yakです。主にサウンドアートを制作しています。自分ではポケモン系サウンドアートと呼んでいるのですが、インターネットやサイバー空間に漂う「音の生物」を研究するっていう感じで作品を作っています。よろしくお願いします。

ー みなさん、よろしくお願いします。

[残された空白──山中雪乃]

ー では、それぞれの作品について伺いたいと思います。山中さんからお願いします。

山中:私は学部生の頃から人物画を描いています。ただ、描き方はいろいろ変わってきています。 前は手や足をバラバラの位置に配置した構図で、今よりも写実的描いていました。去年の夏頃に研究を結構して、抽象性と具象性がどちらも入いるような状態を作るにはどうしたらいいか考えるようになりました。

最近はさらに変化していて、人間のオーラというか、皮膚よりも外側の部分を図形っぽく印象的に描いて、それ以外の中核的な存在に感じられる目などのパーツを強調し、それ以外の空間は流し たりぼかしたりして、ふわっと印象っぽく描くようになりました。

ー 縦方向に液体が流れ、垂れているような表現がありますね。

山中:筆と油の動きをそのままいかして、重力を感じさせるように描いています。その部分を際立たせると、具象性が出てくるんです。描く順番としては、頭の上あたりとか、垂らしている部分を最初に作って、それからほかの部分の形をとります。そうして、徐々に馴染ませていくようなイメージですね。

ー 空白のある箇所も印象的です。

山中:四角形のキャンバスのなかに人間を配置するときにどんな図形になるかを考えながら、意図的に残しています。先ほどの絵の場合、右上の白いところや、左の縦長のところですね。こうして見ていただくと、自分でも気がつかなった形や見え方を指摘されることがあって、面白いなと思っています。

ー かの絵についてはどうでしょうか。同じモデルの絵と、そうでない絵がありますよね。

山中:先ほどの絵ともう1枚は同じモデルを描いていて、ほかの3枚は自分自身を描いています。今回の私の作品群は、自分から見た自分と、自分から見た他者という対比になっているんです。

絵画としては、影をくっきり描くか描かないか、人間らしく見えるように描くかそうでないかという感じで描き分けています。筆の量も多いものと少ないものと両方を展示のなかで見せたいと考えて、あっさりめに描いて止めた作品もあれば、重ために描いた作品もあります。

米澤:山中さんの作品は前に個展でも見たことがあって、そのときちょっとPhotoshopっぽい印象があったんですよね。油絵なんだけど、自動選択で抜いた感じがあるというか。

山中:私自身はPhotoshopはまったく使えないけど(笑)、たしかにそういう感覚はあるかもしれないです。絵を描くとき、モデルの方をスマホで撮影して、画像を加工することがあるんです。そのときにも背景だけ切りたくなったりするから。

[アニメーションが通り抜けた跡に──米澤柊]

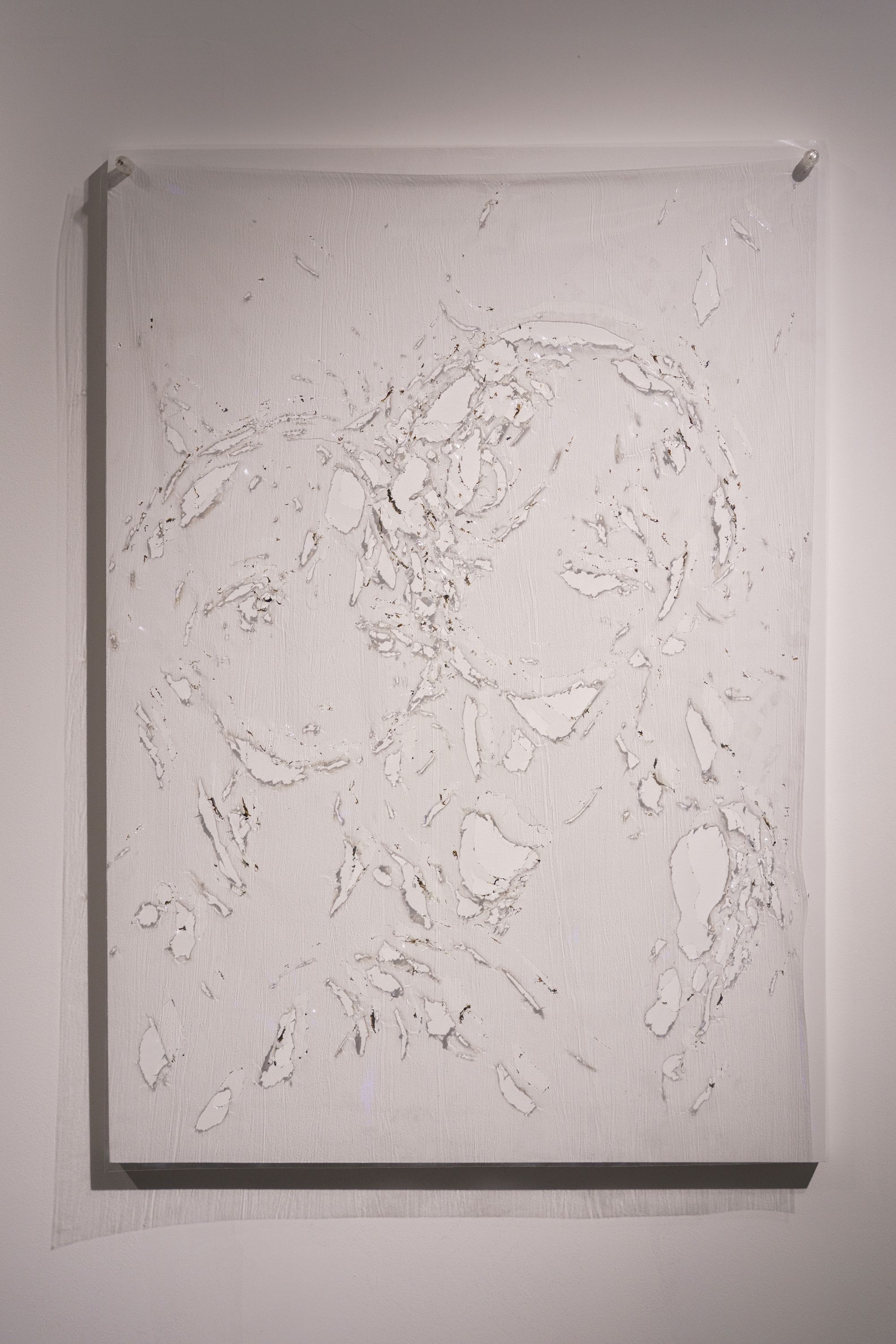

─ 米澤さんの作品はいかがでしょうか。一見しただけでは、ちょっとわからないですね。

米澤:私の作品は、薄いビニールにはんだごてで図像を焼き付けたもので、アニメーションが通り抜けたあとの燃えカスをイメージしています。これらの物体そのものはアニメーションではないけれど、そこを通過する空気によってかたどられて、アニメになるわけです。恐竜の足跡の化石のようなものですかね。

最近参加した『惑星ザムザ』という展示でも、アニメーションの意味を拡張するような作品を出しています。そこでは視覚情報も聴覚情報もない暗闇のなかで、かたどることそのものをアニメとして提示しました。

─ 作品ひとつひとつを見ると、形がはっきりとわかるものもあれば、そうでないものもありますね。また、ビニールが重なっているものもあります。

米澤:そうですね。形が崩れて記号のようになっている段階のものもあるのですが、それも気に入っています。重なっているものは、ビニールを燃やしたものを重ねています。形がよく現れている段階からそうでないもの段階までを重ねることで、そこには時間が発生します。

アニメーションの作画にはこういった構造があります。技術用語で「中割り」って呼ばれるんですけど。

─ 隣のモニターはどうですか。

米澤:これはアニメーションがいなくなってしまったモニターですね。もう動くものはいなくって、ただ白く光っている。この展示空間のどこかにはアニメがいるんだけれども、モニターの外に出てしまったというイメージです。先ほどの中割り的な表現とあわせて、「ない」が「ある」状態を作りたいんです。

─ なるほど。アーティストとして作品を作るときの感覚と、アニメーターとしていわゆるアニメーションを描く、動かすときの感覚には違いがありますか。

米澤:そうですね。仕事だと演出の方が絵コンテを渡してくれて、この子はこういうことを考えていて、こういうふうに動きますと説明があります。それから空間のなかをキャラクターがどのように動くか脳内でイメージして、感情移入しながら描いていきます。その感覚と、そこにいるかもしれないアニメーションを捉えるという感覚には近いものがあるかもしれません。

[偽物の安っぽさ──添田奈那]

─ ありがとうございます。続いて、添田さんの作品に移りましょうか。

添田:私は広くアジアで売られているような「チープ」なおもちゃや看板、ガラクタから影響を受けた作品を制作しています。ドラえもんやミッキーの偽物みたいな、独特の雰囲気や情緒を醸し出す存在が好きなんです。

今回はいつも作っている平面作品ではなく、陶芸による立体作品を出しているんですが、そういった感覚を表現したいという点では変わりません。

─ 反対に、平面と立体とでなにか違うところはありますか。

添田:平面を作るときは「安っぽさ」を目指して描いていたのですが、立体をやり始めて少し別のことも考えるようになりました。というのも、陶芸ってどうしても高級感が出る気がするので、それをいかしたいなって。安っぽいモチーフは変わらないけれども、どこか高尚に感じられる表現に昇華できるよう意識しています。

─ 題材としては、犬でしょうか。

添田:はい。犬って、もともとは狼ですよね。でもいまみられる犬種のなかには、人間の勝手な都合で品種改良されたものもいて、耳が立ったりちっちゃくなったり、いろいろ姿を変えています。今回の作品は、そうした変化の成れの果てにある化け物みたいなものを作りたいんです。見た目はかっこいいし、かわいいんだけど、じつはしんどそうみたいな雰囲気を出せるといいかなと。インスタレーションではありませんが、空間としても味わえるような

yak:添田さんの作品には親近感をおぼえます。生まれ育った中国にも偽物のおもちゃがたくさんあったし、僕自身の作品にもある種のフェイク感があるからです。

─ 共通点もありそうですね。では、この流れでyak yakさんの作品についても伺えればと思います。

[サイバーサウンドスケープから──yak yak]

─ yak yakさん、お願いします。

yak:僕が目指しているのは、一見ちゃんとしているけどよく考えると幼稚なもの、12歳くらいの子どもが頑張って作る陰謀論的な世界観なんです。表現そのものはサウンドアートですが、SNSなどインターネット上に漂う音の生物を調査する研究所を設立したという設定で作品を制作しています。

─ インターネット上の音声に関心があるということでしょうか。

yak:はい。近年、Clubhouseをはじめとする音声SNSが登場して、人々は日常的に自分の声を録音し、インターネットにアップするようになりましたよね。僕はそれによって、現実のサウンドスケープとは違った、いわばサイバーサウンドスケープができあがりつつあると考えています。

これまで都市のサウンドスケープは、音がクリアに聞こえる度合いに応じて「hi-fi」と「lo-fi」に区別されてきました。僕はそれに対して、インターネット上のサウンドスケープは全て人工的なものでありながら、ある種のオーガニックさを感じていて、そこには「hi-fi」と「lo-fi」、自然と文明の二項対立から逸脱する「hyper lo-fi」な音空間があるのではないかと考えているんです。

そうしたサイバーサウンドスケープは、人々が日常的な録音を通じて作り上げているものであり、いわば人類全体が音のアーカイブを作り続ける〈録音の共同体〉です。

─ そうしたアイデアがあったうえで、今回の作品はどのようなものなんでしょうか。

yak:僕の作品は、そんなデジタル環境と現実の環境の間に、音をコレクトする謎の生き物〈hui〉が暮らしているのではないかという見立てから成り立っています。その見立てのうえで、僕は録音された音声を空間に放出し続けることによって、〈hui〉を召喚するための環境を整える装置〈リゾネーター〉と、彼らを召喚する〈emerging〉ために昔から演奏されてきた特殊なǽmbiiənt音楽を現在のテクノロジーで再構成する方法を模索しています。今回の展示は、昔ǽmbiiənt音楽を演奏する時に使われていた古代の楽器の復元と再構築を行うものです。

また、作品を作るときのこだわりとして、従来のサウンドアートでよくみられる物を叩いたり震わせたりして物理的に音を出す、あるいは何か実在するデータを使って音を生成する手法を使わず、あくまでも自分があらかじめ作った音と、サンプリング的な処理しか使いません。僕は音を物理現象として捉えるのではなく、音のもつフィクション性を捉えて表現したいんです。

[play Aの周辺]

──次に、作品を制作するうえで影響を受けたり、リサーチしたりしたレファレンスについて聞きたいと思います。米澤さんはいかがですか。

米澤:アニメを描くきっかけのひとつとして、昔6年以上育てていた金魚が亡くなってしまったことがあります。なんで死んじゃうんだろう、死なない生き物がそばにいたら結構いいんだけどなと思って、魚の動きを抽象化して、泳ぎ続ける作品を作ったこともあります。そういうこともあって、水槽に興味がありまして……。

それで面白かったのが、溝井裕一『水族館の文化史──ひと・動物・モノがおりなす魔術的世界 』です。これは水族館ができあがっていた歴史はもちろん、その空間演出や眺める人間たちについて、さらには演出がないころの水族館の話まで、いろいろ書かれています。

─ 水生生物や水族館そのものだけではなく、水槽にも関心があるんですかね。

米澤:そうですね、私はずっとデジタルでモニター越しに制作をしているからかもしれません。水槽を見ているような感じというか。展示もディスプレイを使ったインスタレーションが多いですし。分厚いモニターとかも持っていて、これはだいぶ水槽だなあとか。

─ モニターと水槽のつながりは興味深いですね。ありがとうございます。最後に、yakさんはいかがでしょうか。

yak:僕は中国のサウンドアーティスト「中国声音小组」に影響を受けました。彼らは人にバレないようにこっそり周りの音を録音できる方法を冊子にしてメンバーに配って、中国各地の都市や農村など、いろいろなところに赴いて実地録音をして作品を制作します。それまで西洋でおこなわれていたサウンドアートやサンドスケープの研究は、しばしば自然保護的な傾向がありました。それに対して、彼らは環境だけではなく、そこに暮らす人々の声などさまざまな音環境に着目し、社会的な意味と結びつけるようなアプローチをとっていたのです。僕はその点に強く惹かれました。歴史的に考えると、実際中国では、西洋が二十世紀初頭のイタリア未来派以来100年近く繰り返された音に関する思想と美学の革命の中から誕生した音の文化の歴史とそこから形成された社会のサウンド文化のシステムを、わずか十数年で作り出しています。そういった中国の錯乱したカオスな音風景は、逆にある種の未来性を持っていて、それこそ「hyper lo-fi」の予兆的なものも感じられたかもしれません...

─ 先ほど作品のお話を伺っていて、SF的な感覚があるのかなと思いました。そのあたりはいかがでしょうか。

yak:SF的なもので言うと、〈宇宙ジャズ〉というジャンルのアーティストで、自らを土星人だと主張するサン・ラに影響を受けました。音楽とフィクションを繋げて考えているところがいいですね。ほかにも、アース・ウインド&ファイアのような、いわゆるアフロ・フューチャリズムと呼ばれる黒人の宇宙思想や、そこからKodwo Eshunという研究者が〈Sonic Fiction〉と名付ける方法論にも関心があります。二十世紀の黒人が作った〈Sonic Fiction〉は宇宙を目指すに対して、インターネット時代のハイプな電子音楽が作りだす〈Sonic Fiction〉は軽薄な空想生物やキャラクターのイメージだと考えているんですが、そういった音楽にも影響を受けました...ArcaやPC Musicなどはもちろん、象徴的な例をあげると、上海のsvbkvltレーベルから33EMYBWというアーティストは、節足動物とゴーレムを聴覚体験と結びつけて、有機的なサウンドとSF的コンセプチュアルな作品を作ってて、とても面白かったです...

[呼び出されるもの、ただそこにいるもの]

─ それぞれの作品やその周辺の文脈まで話を伺うことができました。最後に、改めて今回の展示のコンセプトや経緯を聞いていきたいと思います。

山中:先に経緯から話すと、最初にCON_の運営メンバーである遠山さんから誘われたとき、夏の終わりに、お化け屋敷のような展示がしたいと言われました。私はそれを聞いて、お化け屋敷っぽい見た目に注力するのもいいけど、自分たちにとっての「怖さ」について考えるのも面白そうだなと思いました。最初リモートで顔合わせをしたとき、自分の生い立ちについて話し合うことになって。私は、一人っ子で、小さい頃は一人でおままごとをしていた記憶があると自己紹介したんですよ。そうしたら、ほかの3人も一人っ子です!って報告してくれて。添田さんが、私も1人でおままごとしていたかも!って、言ってくれて嬉しかったことを覚えてます。そこから、1人で遊んでいる時の構図?自分は楽しくて堪らなくて夢中になっているけど、他人からみたら何をしてるのかよくわからなくて少し気味が悪い感じに見えるとか、そっちの方向から「怖さ」について考えていくことになって。

yak:中国では、僕と同い年から10年前後の人たちは、みんな一人っ子なんですけどね(笑)。

山中:たしかに(笑)

yak:でも、一人遊びは好きでしたね。まずはインターネットがありますし、もっと小さい頃に遡っても、父親が買ってきてくれた海外のデカいLEGOでひとり海賊船を作っていました。

添田:私は一人遊びをしているなかで、イマジナリーフレンドというか、キャラクターのようなものが現れてくる感覚があって。

山中:一人遊びをしているときの、イマジナリーな存在を信じている感覚、そこになにかがいるのは自分にしかわからないけど、でも確かに居るんだよねーって感覚が共通してあるような気がして。「怖さ」と言ったけど、これは他人から見たら怖いかもしれないけど、自分から見たら当たり前で自然に起こっているイメージ。それをちょっと面白がっている空気感が表現できたらいいなと思います。

yak:僕の作品にも、なにかを召喚したり、そういう儀式をしたりといったコンセプトは関係していると思います。作品そのものが、まさに〈hui〉を召喚する装置だからです。展示ではǽmbiiənt音楽という架空なジャンルの音楽を流しているんですが、これは〈hui〉を呼ぶためなんですね。もちろん、ǽmbiiənt音楽は現実のアンビエント音楽を弄って作られた造語なんです...アンビエントって、最初は空港のような特定な場所で流れていたもので、ある意味サウンドスケープ・デザイン的なアプローチです。アンビエント音楽が現実の環境のための音楽とすれば、ǽmbiiənt音楽はインターネット環境〈hui〉のための音楽だなと。

ただ、〈hui〉はそうしてわざわざ召喚される存在であると同時に、どこにでもいる存在でもあります。いるんだけれども、人間の耳では感知することができないんです。彼らのサウンドスケープに入っていくためには、AirPodsが必要なんですよ(笑)──ちなみに、2016年はAirPodsが発売されると同時に、Apple Musicというサービスも開始されています、これはサイバーサウンドスケープを考えるうえで重要な事件だと感じています。

米澤:私がアニメーションやキャラクターを描くときは、儀式というよりは、yak君が後半に言っていた「どこにでもいる存在」に近いかもしれません。ただそこにいて、それを掘り起こしたり、観測したり、スケッチしたりする……そんなイメージですね。

昔作った作品なんですけど、大きいディスプレイを囲って生贄のようにして、それを2台の定点カメラで捉えてモニターに表示しました。アニメを生かす場所みたいな感じです。そこになにかが生きているだけ、それを遠くから見るだけといったアンビエント的な状態が好きなんです。

添田:共感します。商店街にいるような、歯医者の歯のキャラクターみたいな、名もなきキャラクターが好きな理由も似ているかもしれません。売れるグッズがあるわけでも、PRに使えるわけでもなく、明確な意図もない。ただなんとなくそこにいる。それが愛おしいと感じるんです。

山中:そうして話しているうちに、一人遊びっていうワードはやっぱりいいから「play」という単語はいれたいなと。そして、もともとのお化け屋敷的な要素はもう少し薄めて、自然となにかがそこにいるような感じにして「play A」。

米澤:Aはaloneかもしれないし、animeとかanimaかもしれない、apparition(幻影や幽霊)という言葉もあります。つなげるとplaya(雨期の間水がたまる、米国西部にみられる沈泥平野)という別の単語にもなる。鑑賞をする方には、いろいろな意味を見出してもらえたらと思います。

─ 展示のコンセプトからタイトルに込められたニュアンスまで伺うことができました。今日はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。

一同:ありがとうございました。